Gebirgsstädtchen Gießhübel im Adlergebirge (um 1905)

Chronik von Gießhübel (Adlergebirge)

Gebirgsstädtchen

Gießhübel im Adlergebirge (um 1905)

Seit dem 3. November 1706 war unser Gebirgsstädtchen Gießhübel ein Marktort und hatte das Recht, vier Jahrmärkte und jeden Donnerstag einen Wochenmarkt abzuhalten. Den Ringplatz umschloss das "Staadtla", mit dem dann die beiden Ortschaften Ober- und Untergießhübel vereinigt wurden. Deshalb hatte jede dieser drei Ortschaften eine eigene Hausnummerierung. Um Verwechslungen zu vermeiden, setzte man hinter die Hausnummer einen Bruchstrich und die Buchstaben St. = Staadtla, O. = Obergießhübel, U. = Untergießhübel. Es hieß also z.B.: 32/St., 16/O., 54/U. Das Staadtla zählte 146, Obergießhübel 134, Untergießhübel 102 Hausnummern, insgesamt also 384 Häuser. Als am 28.10.1861 das Staadtla durch einen Großbrand fast zur Gänze vernichtet wurde, baute man so manches Haus nicht mehr auf. Auch in Ober- und Unter- Gießhübel brannte in der Folgezeit so manches Haus nieder oder wurde abgetragen, so dass zu der Zahl von 384 Häusern 46 fehlen.

Zum Staadtla gehörten die Ortsteile Buschdörfel, das Mühlgrundbachtal, der Kohlgraben und die Brände (ehemalige Kohlenmeiler). Zu Obergießhübel zählte man die Bleiche, die Sommerflur, die Winterflur und die Schnappenflur. Zu Untergießhübel rechnete man das Grüne Tal, den Hammerhof und das Kuttler Tal.

Mehr als die Hälfte der Gemeindegrenze ist zugleich Staatsgrenze, und zwar im Norden und Nordosten die Gemeinden Tassau, Kuttel und Kaltwasser, im Osten Grenzendorf und Grunwald, im Süden ist es Pollom, im Westen die tschechischen Gemeinden Rzy (`s Gebreeche) und Dlouhei.

Im Tale des Alscherbaches (tschechisch Olesenka), von zwei gleichlaufenden Bergketten begleitet, zieht sich mehr als 8 km Länge der Ort dahin. Das Jagdschloss, das die Gutsherrschaft in Gießhübel erbauen ließ, ging für 1100 rheinisch Geld in den Besitz der Gemeinde über und wurde zum Rathaus.

Altes

Rathaus

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte man etwa 20 Häuser, reihte sie in quadratischer Form aneinander, so dass sie den Marktplatz bildeten, in dessen Südwestecke das Rathaus zu stehen kam. Bis 1848 gehörte Gießhübel zum Bezirke Nachod, nachher mit den deutschen Gemeinden Pollom, Sattel, Plaßnitz, Schediwie, Deschnei, Lom und Trschkadorf zum politischen Bezirk Neustadt a.d. Mettau, ab 10.10.1938 zum Landkreis Grulich und war somit nicht nur dessen nördlichste Gemeinde, sondern auch die des Regierungsbezirkes Troppau. Von Gießhübel bis zu den Gemeinden des Braunauer Ländchens bestand nur über die Orte der Grafschaft Glatz eine Verbindung, denn hier blieb die alte Reichsgrenze unverändert.

Beim Brande im Jahre 1861 gingen uralte Schriften und die Chronik des Ortes verloren. Dem letzten Gemeindesekretär des Ortes gelang es, nach 1945 die vorhandenen Aufzeichnungen über den Ort abzuschreiben und bei der Aussiedlung mitzunehmen, die nun eine wertvolle Unterlage der Ortsgeschichte bilden und nun hier in den Grundzügen aufgeführt werden können.

Malerisch ist das Bild des Ortes, nähert man sich diesem von Süden, eindrucksvoll ist der Blick über denselben von Westen, denn im Osten grüßt uns in 1084 m Höhe der Gipfel der Hohen Mense und hat Gießhübel den Namen Mensestädtchen zurecht verliehen.

Hier, in diesen Urwäldern von einst, mögen Jäger, Fischer, Imker, Kohlenbrenner, Pechsieder und Goldsucher ihrem Berufe nachgegangen, aber auch Wegelagerern und Räubern mag er ein sicheres Versteck gewesen sein. Nahten sich Kriegshorden dem Städtchen, dann flüchteten die angsterfüllten Bewohner in seinen Schutz. Aber auch Unholde geisterten in diesem Walde herum, wie uns so manche Sage berichtet.

Nur schlechte Straßen und holprige Wege führten in den Ort, der so nahe an der alten Heerstraße Prag – Nachod – Breslau gelegen war. Erst im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts baute man eine sogenannte "Bezirksstraße", die eigentlich nur ein erhaltener Fahrweg war, von Gießhübel über Pollom – Sattel – Bystrei nach Ohnischow zur nächstliegenden Eisenbahnstation Neustadt a.d.M., allerdings eine Länge von 23 km aufwies (bis zum Ringplatz dieser Bezirksstadt waren es nur 21 km). Um den Umweg über Sattel und die 15prozentige Steigung über den Hügel in Pollom zu vermeiden, baute man etwas später die "Straße" Pollom – Sneschnei – Bystrei, die nun die Entfernung nach Neustadt um 3 km verkürzte. Jedenfalls ließ man sich zu jener Zeit von dem Gedanken leiten, beim Bau einer Straße möglichst viele Gemeinden zu erfassen, die Länge spielte keine Rolle.

Erst 1905 kam man auf den Gedanken, das sanft abfallende Tal des Alscherbaches auszunützen und entlang desselben die windgeschützte Straße Gießhübel – Dlouhei – Rzy – Rokoli –Ohnischow zu erbauen, was wiederum eine Verkürzung von 2 km auf 16 km bedeutete. Wenige Jahre später legte man die Straße von Rokoli über Slawonow – Blaschkow – Neustadt an, so dass die Entfernung zur Bezirksstadt nun auf 15 km zusammengeschrumpft war und für Mensch und Zugtier keine wesentliche Anstrengung bedeutete.

Vom "Staadtla" aus führte eine Zollstraße 2. Ordnung über den steilen Kirchberg zum preußischen Zollamt in Kuttel und weiter nach Lewin (Hummelstadt). Um das Gefälle von 15 Prozent über den Kirchberg zu vermeiden, verlegte man 1915 diese Zollstraße aus dem Staadtla in mehreren sanften Schleifen zum Zollamt Kuttel.

Das Kuttler

Tal mit der alten und der neuen Straße

Wohl war sie mit 2 km Länge auf das doppelte der alten Straße gewachsen, sie erwies sich aber nun des Staates würdig, der sie geschaffen hatte. Aus der Ortsmitte erschloss man eine Straße über Buschdörfel, Obergießhübel, Schnappe zum Grenzübergang "Schwarzes Kreuz". Dort mündete sie auf preußischer Seite in die Sudetenstraße Reinerz – Hummel – Grenzendorf – Grunwald. Nach dem 10.10. 1938 wurde Lewin (Hummelstadt) unsere Bahnstation, die nur 5 km weit entfernt lag.

Gleichlaufend mit dem Ausbau der Verkehrswege lief auch die Erweiterung des Postwesens. 1950 verstarb im Alter von 95 Jahren zu Gießhübel Alois Stepar. Er war der letzte Briefbote, der die von Gießhübel abgehende Post nach Neustadt brachte und die für unseren Ort bestimmte von dort abholte. So musste er täglich zumindest 36 km, schwer bepackt, auf schlechten Wegen zurücklegen. Als der Postverkehr anstieg, wurde ein Postwagen eingesetzt, der die Postsachen nach Sattel schaffte, diese dortselbst an den Postwagen Deschnei – Neustadt übergab, der diese weiter beförderte. Auch Fahrgäste konnten diesen Wagen benützen.

Erst nach dem Ausbau der Straße durch das Alschertal (1905) fuhr der Postwagen, geleitet von Wendelin Zeuner, diese Strecke bis Neustadt. Nach dem ersten Weltkrieg, ab 1922, wurde dieser Postwagen durch einen Postomnibus zuerst bis Neu Hradek (Frumrich), später bis Gießhübel, abgelöst. Nun erst war die Postbeförderung verdichtet, beschleunigt und wesentlich erleichtert worden. Nach dem 10. 10. 1938 wurde vom Leitpostamte in Bad Kudova bis Tanndorf – Deschnei ein Postomnibus eingerichtet, der zweimal täglich verkehrte. Nur zur Winterzeit machte der Schneesturm gar oft dem Verkehr einen dicken Strich durch die Rechnung; denn dann verkehrte das Postauto nur bis Gießhübel. Nur weil nach dem ersten Weltkriege die Straße Sattel – Pollom so verlegt wurde, dass man den Pollomer Hügel mit 15prozentiger Steigung in sanft ansteigenden Schleifen umging, wurde ein Autoverkehr ermöglicht.

Roter Hügel im Winter

Das Postamt Gießhübel wechselte recht oft seine Amtsräume. Zuerst war es im Hause 21/St. (später Tabaktrafik des Josef Ulrich) untergebracht, dann in 131/St. (später "Deutsches Haus"), zuletzt in Nr.8/St. (neben dem Pfarrhofe). Nach dem Aufblühen des Fremdenverkehrs verkehrte von Tanndorf – Deschnei nach Hummelstadt ein Privatomnibus, der erst 1932 stillgelegt wurde.

Gemäß den Eintragungen in die Gießhübler Pfarrchronik wurde schon 1680 in Gießhübel Schulunterricht erteilt. Als am 5.9.1779 Kaiser Josef II. durch Gießhübel reiste, bestimmte er, dass der Ort eine deutsche Schule erhalte. Daraufhin kaufte die Gemeinde Gießhübel von Ratsmann Prokop Wondrejz das auf dem Marktplatz stehende Haus Nr. 11 (heute Nr. 15), letzter Besitzer Ldm. Adolf Scheftner, Bäcker. 1786 wurde der Schulbau in Holz ausgeführt und an dessen Giebel folgende Inschrift angebracht: "Kaiser Josef Der Zweyte haben einen Schulbau anerkannt". Erst 1789 wurde die Schule vom Lehrer Wondrejz bezogen. Sie hatte zu ebener Erde ein Lehrzimmer und ein Wohnzimmer, überdies ein Dachzimmer.

Der erste Schulunterricht wurde in Gießhübel im Hause Nr. 7 erteilt. Dieses stand in dem Garten zwischen Pfarrhaus und Postgebäude. Es war nur ein kleiner und enger Raum, in dem unterrichtet wurde, und lässt nur auf eine kleine Zahl schulbesuchender Kinder schließen. Der erste Schulmeister, Grimm, war ein Gießhübler, der zweite, Mathias Wondrejz, ebenfalls ein Kind des Ortes. Da die Schulstube zu klein war, unterrichtete er in der Wohnstube des Hauses Nr. 10, in der sich auch seine Familie aufhielt. Mathias Wondrejz wurde 1696 in Gießhübel geboren und starb 1772. Ihm folgte sein Sohn Josef, der in Trautenau als Lehrer geprüft worden war. 1782 erhielt er einen Gehilfen namens Franz Rolletschek. Nach dessen Beförderung kam der Gehilfe Weihrauch und 1786 der Gehilfe Ignatz Rolletschek. 1796 verzichtete Josef Wondrejz und Ignaz Rolletschek wurde sein Nachfolger. An die Außenwand der Kirche wurde diesem Schulmeister eine Gedenktafel mit nachstehender Inschrift eingefügt, die sich noch heute dortselbst befindet (Lichtbild von 1965): Eheliche und kindliche Liebe widmet dieses Denkmal dem edlen Gatten und Vater Ignaz Rolletschek durch 52 Jahre gewesener Schullehrer in Gießhübel. Geboren den 2. April 1769. Gestorben den 2. Februar 1839 im 70. Lebensjahr. Sanft ruhe seine Asche!

Obgenannter Mathias Wondrejz unterrichtete seine Schüler in tschechischer Sprache. Jeden Samstag sammelte er von jedem Schüler einen Kreuzer ein, den man den "Sabotarek" nannte (sobota = Samstag). Als 1861 das Staadtla nieder brannte, wurde auch das Schulhaus ein Raub der Flammen. Erst 1868 wurde der Grundstein zur neuen Schule, die einen Uhrenturm erhielt, gelegt. Der Grundstein trägt die Inschrift: Im Namen Gottes den 2. Juli i. J. Christi 1868. Das Schulhaus besaß eine Dienstwohnung für den Leiter der Schule und 6 Klassenzimmer. Das 7. Klassenzimmer war im 1. Stock des alten Rathauses untergebracht. Die 4. und 5. Klasse waren nach Geschlechtern getrennt.

Alte Schule

von Gießhübel

Der rasch aufblühende Ort Gießhübel mit der ständig steigenden Schülerzahl war bestrebt, Sitz einer Bürgerschule nicht nur für den Ort, sondern auch für dessen Umgebung zu werden. Das Ansuchen der Gemeinde um Errichtung einer solchen Bildungsstätte hatte bereits 1896 Erfolg. Da aber keine geeigneten Räumlichkeiten vorhanden waren, konnte nur ein Neubau die Frage lösen. Da hierfür die Mittel der Gemeinde nicht ausreichten, halfen die deutschen Schutzvereine aus. Nach 9 Jahren Wartezeit wurde 1905 mit dem Bau begonnen, 1906 wurde er vollendet. Schon im Schuljahr 1905/06 wurde in einem Raum des Hauses 113/St. der Unterricht in der ersten Klasse der Bürgerschule begonnen. Im nächsten Schuljahr konnte die 1. und 2. Klasse im neuen Schulhause unterrichtet werden, zu denen sich noch die 4. Klasse Knaben der Volksschule gesellte. 1912 wurde der Bürgerschule die Koedukation erteilt, d.h. bis zu einem Fünftel des Schülerstandes konnten auch Mädchen aufgenommen werden. Nach dem Ersten Weltkriege wurde die Knaben-Bürgerschule in eine gemischte Bürgerschule umgewandelt, so dass Mädchen der Oberstufe zum Besuche der Bürgerschule verpflichtet waren.

1930 konnte die Bürgerschule ihr 25jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlasse gab der Lehrkörper dieser Schule eine Festschrift heraus, deren Einleitung mit den Worten beginnt: "Vor 25 Jahren schufen deutscher Gemeinsinn, deutsche Treue und deutsche Wohltätigkeit ein Werk, das sich bis jetzt ehrenvoll durchgerungen hat: Unsere Bürgerschule". Das Schlusswort der Festschrift ist eine Mahnung an die Eltern: "Niemand von Euch erkennt mehr, wie vorteilhaft der Besuch einer Bürgerschule ist. Darum schützet Euere Schule gleich einem Kleinod, übergebt ihr vertrauensvoll Euer Teuerstes, Euere Kinder! Steht jederzeit zu ihr, wie immer sich die Zeit auch wandeln möge, denn wer sein Volk verlässt, verlässt zuerst seine - Schule!" – An der Bürgerschule unseres Ortes wirkten nur immer bestqualifizierte Lehrkräfte und vermittelten ihren Schülern ein Wissen und Können, das ihnen den Weg ins Leben ebnete und sie befähigte, sich auch an verantwortlicher Stelle zu bewähren. Mit Dank und Anerkennung gedenkt so mancher ehemalige Schüler an diese Bildungsstätte und seine vortrefflichen Lehrer zurück.

Die Schüler von Obergießhübel hatten täglich einen Schulweg von mehr als 4 km zurückzulegen. Um namentlich den Kleinen zur Winterzeit die Unbilden dieses Weges zu ersparen, wurde im Hause 33/O. eine Expositur für diese Schüler des 1. und 2. Schuljahres eingerichtet. Ein Lehrer der 1. oder 2. Klasse wurde für diese Schule abgestellt, die 1. und 2. Klasse der Mutterschule für diese Zeit zusammengelegt.

Ehemalige

Winterschule (Expositur)

in Obergießhübel

1993

Die älteren Schüler von Obergießhübel fuhren im Winter auf ihren Skiern zur Schule und verbrachten den Mittag im Schulzimmer, erledigten ihre Schulaufgaben, denn nach der Rückkehr aus der Schule harrte ihrer bereits eine ihren Kräften angemessene Arbeit. An bedürftige Schüler wurde bei irgendeinem Fleischer die Schulspeisung ausgegeben. Alljährlich führten die Schüler vor Weihnachten ein großartiges Weihnachtsspiel auf, das immer den ungeteilten Beifall der Zuschauer fand.

Schwere Jahre begannen für unsere Schule nach dem ersten Weltkriege. Mit dem Schuljahre 1919/20 wurde in Gießhübel eine tschechische Minderheitsschule errichtet. Um für dieselbe Platz zu schaffen, wurden an der deutschen Volksschule Klassen aufgelassen, die Kinder in den verbliebenen Klassen zusammengepfercht. Obwohl diese tschechische Minderheitsschule nicht allzu viele Kinder besuchten, vermehrte man ihren Klassenstand nach und nach. In den Jahren nach 1930 erhielt sie sogar ein eigenes Gebäude, in das man zuletzt noch eine tschechische Bürgerschule legte. Die tschechische Minderheit hatte 1930 bereits 20,7 Prozent erreicht.

Ergänzend zum Berichte über

unsere Pfarrkirche sei noch bemerkt: 1743 sollte Sattel ein neues

Pfarrhaus erhalten. Der Bauer Christoph Pohner aus Sattel

weigerte sich entschieden, für den Neubau den erforderlichen

Grund abzutreten, obwohl ihn die Gutsobrigkeit in Opotschno durch

ein gleich großes Grundstück aus ihrem Besitze entschädigen

wollte. Das Konsistorium in Königgrätz entschied, dass ab

sofort Gießhübel Pfarrstelle werde, Sattel, das nun schon 40

Jahre Pfarrstelle war, nun Filiale zu Gießhübel werde. Nach dem

Gottesdienste am Allerheiligentage wurde das Allerheiligste aus

der Kirche in Sattel in feierlicher Prozession nach Gießhübel

übertragen. Fünf Jahre blieb Gießhübel Pfarrstelle, dann

wurde Sattel über inständiges Bitten seiner Bewohner wieder

Pfarrstelle. Gießhübel erhielt einen Lokalseelsorger mit Namen

Anton Smerkofsky und zwar bereits 1743. Der Friedhof von Gießhübel besteht bereits seit 1354.

Bis 1934 wurden auf demselben nahezu

20.000 Menschen beerdigt (laut Pfarrchronik).

Von dem Grundausmaß unseres Ortes war ein Großteil herrschaftlicher Wald, der sich einerseits von Kuttel entlang der Reichsgrenze bis zum "Schwarzen Kreuz" und zur "Hohen Mense" zog, andererseits sich an die Wälder der Nachbargemeinde Pollom anlehnend, ebenfalls bis zum Kamm des Gebirges erstreckte. So war es der Wald, der vielen Menschen Brot und Arbeit gab, sei es, dass sie sich bei Aufforstungen, beim Schlagen des Waldes, beim Verarbeiten und Verfrachten des Holzes betätigten oder Früchte des Waldes sammelten. Diese wurden in mannigfacher Form nicht nur für den Eigenverbrauch verwendet, man brachte sie auch in den Handel.

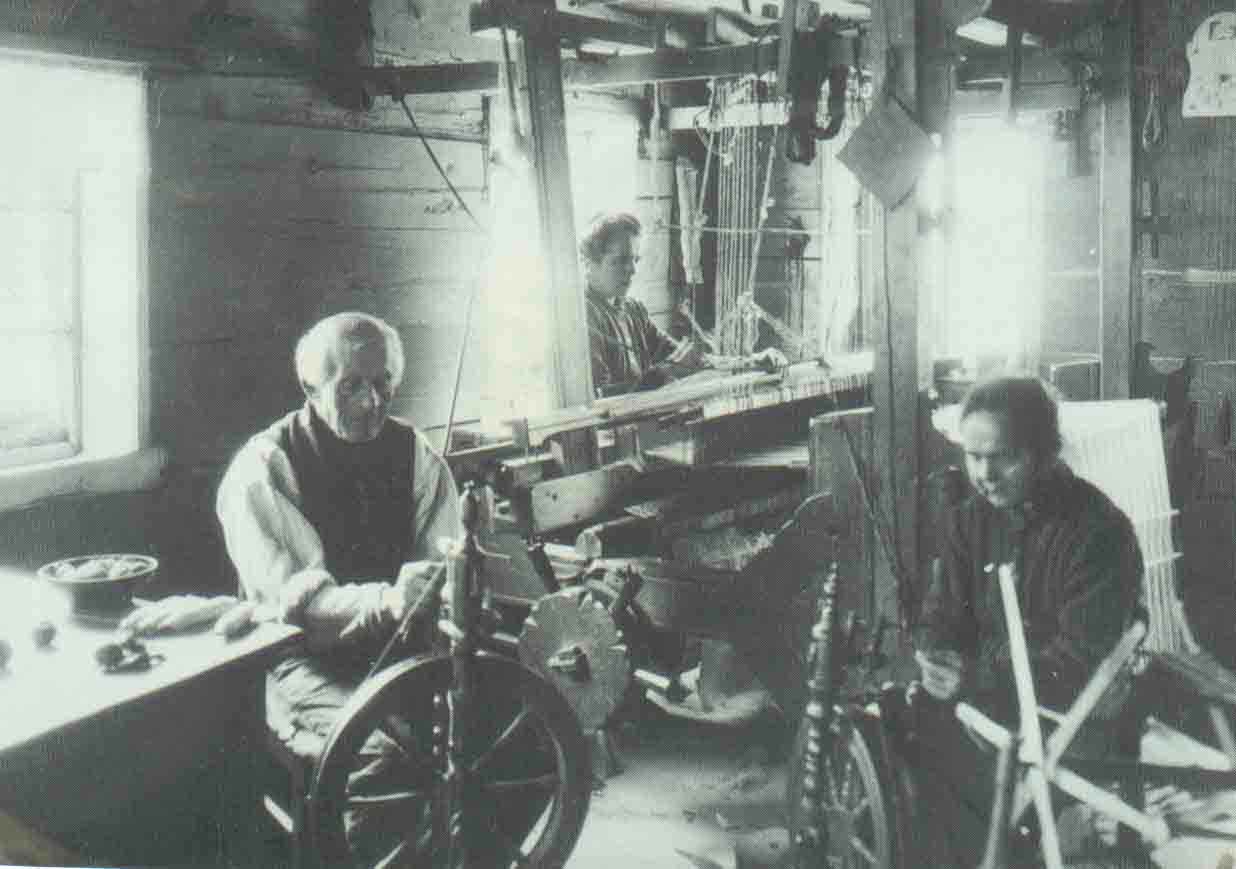

Haupterwerbszweig blieb jedoch die Landwirtschaft. Wohl gab es im Orte nur einige größere Bauernhöfe, doch arbeiteten alle Besitzer von landwirtschaftlichem Grund darauf hin, jedes Stück Land, selbst auf den steilst gelegenen Hängen, auszunützen, damit es einen Ertrag abwerfe. Trotzdem brachte der Boden in vielen Fällen nicht so viel hervor, dass sich eine Familie hiervon ernähren und die dringend nötigen Bedürfnisse des Lebens decken konnte. So sahen sich die Kleinbauern genötigt, namentlich zur Winterszeit, hinter dem Webstuhl zu sitzen und zu weben. Ihre Familienmitglieder mussten bei den erforderlichen Nebenarbeiten fleißig zugreifen, um einen bescheidenen Nebenverdienst zu sichern.

Weber bei ihrer Heimarbeit

Nicht selten standen in den Stuben dieser Kleinbauern zwei, oft sogar drei Webstühle und waren somit Zeugen eines bildhaften Fleißes und eifrigen Strebens, die Not zu meistern; denn es gab keine Industrieunternehmen, die über zu vergebende Arbeitsplätze verfügt hätten. Die unweit der Reichsgrenze gelegenen schlesischen Badeorte Kudowa und Reinerz benötigten in den Monaten des regsten Betriebes eine Vielzahl zusätzlicher Arbeitskräfte und so fanden Gießhüblerinnen als Küchen- und Stubenmädchen, sowie als Schleißermädchen gutbezahlte Beschäftigung (Schleißen = Leinwand zu Fäden zerzupfen, die als Scharpie = Verbandstoff, Verwendung fand). Aber auch Maurer, Zimmerleute, Taglöhner, Hausdiener, Haushälter u.ä. Posten waren zu vergeben. Im Winter saßen alle diese "Grenzgänger" wieder hinter dem Webstuhl.

Kurhotel Fürstenhof

in Bad Kudowa

Manche Frauen trugen in hölzernen Butten Hühnereier nach Bad Reinerz; denn diese wurden dort gut bezahlt und so erbrachten sie den "Händlern" einen lohnenden Nebenverdienst. Diese "Bottaweiber" aus Obergießhübel kauften die Eier nicht nur im Orte zusammen, der Kaufmann Ignaz Czerny, in diesem Ortsteil wohnend, fuhr jeden Dienstag mit seinem Pferdegespann zum Wochenmarkt nach Dobruschka und kaufte dort (neben seinen Besorgungen für den eigenen Laden) Eier für die "Bottaweiber". Diese holten sie dann im Laden ab, durchleuchteten daheim jedes einzelne Ei mit der Kerze, um ihren schlesischen Kunden nur einwandfreie Ware abliefern zu können. Von Obergießhübel gingen sie mit ihren vollen Butten zum österreichischen Zollamte im Staadtla, dann zum preußischen Zollamte in Kuttel und von hier auf dem Grenzwege auf preußischer Seite über den Höhenzug des Pansker zum Schwarzen Kreuz, sodann hinunter nach Reinerz. Das bedeutete einen bescheidenen Umweg von 9 – 10 km, sie gingen also " ei a Rood" ("im Kreise").

Diese Frauen vermeinten aber, sich für einigermaßen schadlos zu halten; denn am Rückwege "paschten" = schmuggelten sie von drüben Sacharin = künstlichen Süßstoff und brachten dann daheim diese Ware wieder "an den Mann". Mit Beginn des Ersten Weltkrieges dürften diese romantischen Grenzgänge wohl aufgehört haben. Die Staatsgrenze hat seit altersher immer "zum Poscha" (Schmuggeln) verlockt, auch unsere Gießhübler waren dagegen nicht gefeit. In Krisenzeiten war diese Grenzübertretung gar arg im Schwunge, brachte sie dem Pascher recht oft einen ansehnlichen Nebenverdienst; das Schmuggeln wurde jedoch auch ohne denselben zur Leidenschaft. Man holte Waren nicht nur von drüben, man trug auch solche von uns hinüber, je nachdem, wie es der augenblickliche "Bedarf" erforderte.

Nicht jedem Jugendlichen war es gegönnt, ein Handwerk zu erlernen, denn früher mussten die Eltern des Lehrlings vor Antritt der Lehrzeit desselben dem Lehrherrn einen namhaften Zuschuss an Geld erbringen. Waren sie hierzu nicht in der Lage, wurde die Lehrzeit um ein Jahr verlängert. Wer keinen Beruf ergriff, musste sich als landwirtschaftlicher Gehilfe oder als Hausgehilfin oder als Taglöhner verdingen. Auch für Kinder gab es keine Freizeit, schon früh mussten sie in der Landwirtschaft, im Haushalt oder in der Heimindustrie (Handweberei, Stricken von Wollsachen, Filetarbeiten) ihren Kräften angemessene Arbeiten leisten.

Mädchen

bei der Filetarbeit

Im Sommer hieß es, im Walde Holz klauben, Beeren pflücken, Pilze und Kräuter sammeln, nicht nur für den häuslichen Bedarf, auch für den Verkauf; denn jeder verdiente Heller half die Not lindern. Ein Blick zurück sagt uns, wie bitter schwer es unsere Vorfahren hatten, um ihr Leben zu fristen. Eintragung in die Taufmatrikel von 1777 (Gießhübel): Berufe der Eltern waren: Kohlenbrenner, Aschenbrenner, Löffelmacher (Kochlöffel, Esslöffel, Teller, Schüsseln), sie sammelten Kümmel. Die Waren wurden auf Schubkarren bis Breslau gefahren.

Schon sehr früh wurde in unserem Orte die Leinenerzeugung aufgenommen, die in der Folgezeit vielen Bewohnern eine einträgliche Beschäftigung gewährte. Fast jeder Landwirt baute Flachs an, der dann im Orte gebrecht, gesponnen, gewebt und gebleicht wurde. Das Bleichen erfolgte auf dem Rasen bei den Häusern. Noch heute heißt das "Nelhottental" die "Bleiche". Anfangs verfertigte man nur gröbere Leinwand, später auch feinere. Da die Erzeugung von Baumwollwaren viel billiger zu stehen kam, verdrängte sie die Leinenindustrie. Aus türkischer Wolle verfertigte man schöne und teuere Gewebe, aus Garn und Schafwolle einen Stoff, Mezulan genannt, der, in grüner und veilchenblauer Farbe hergestellt, für Frauenkleider Verwendung fand. Später webte man nur rohen Kattun. Die Fertigwaren verfrachtete man per Achse nach Wien, Prag und Konitz (Mähren).

Das Handwerk der Müller, Schneider und Schuhmacher war durch eine Innung, das der Weber durch eine Genossenschaft vertreten. Diese besaßen das Vorrecht, dass ohne ihre Genehmigung in den Nachbarorten keine Lehrlinge aufgenommen, keine Gesellen freigesprochen und kein Meister sich ansässig machen durfte. Die Fahnen dieser drei Zünfte hatten ihren Platz in der Kirche. Da sie ziemlich groß waren, mussten sie bei den Fronleichnamsprozessionen jeweils von fünf Männern getragen werden; denn außer der Fahnenstange waren noch vier weitere Seitenstangen angebracht. Nach der letzten Jahrhundertwende wurden diese Fahnen von dem aus Schediwie stammenden Tischler Anton Tenzer erworben, der sie an ein Wiener Museum weitergab (Tenzer besaß in Wien ein Großunternehmen).

Jahrzehnte hindurch fristeten unsere Weber ein Leben, reich an Not und Entbehrungen und konnten sich trotz ihres unermüdlichen Fleißes keine irdischen Güter sammeln. Wie viel junge Leute verließen entmutigt die Heimat, die sie nicht ernähren konnte! In Großbetrieben in Rengersdorf bei Glatz, im Braunauer und Reichenberger Gebiet fanden sie neue Beschäftigung. Viele von ihnen arbeiteten sich durch Fleiß und Geschick zu Unter-, Stuhl-, Web- und Saalmeistern empor. Nach der Vertreibung fanden sie wieder in ihrem Beruf ein Unterkommen und konnten sich recht bald ihre Stellung verbessern.

Einen gewaltigen Aufschwung nahm die Weberei in unserem Orte, als einige Jahre vor der letzten Jahrhundertwende durch Adolf Soumar die Errichtung der ersten Gießhübler mechanischen Weberei erfolgte. Angetrieben wurde sie durch Wasserkraft (Wasserrad und Lokomobile). Weitere mechanische Webereibetriebe entstanden in den nächsten Jahren. Durch die gesteigerte Leistung der mechanischen Webstühle gerieten die Handweber in große Not, denn für viele war es der einzige Verdienst, für manche der dringend nötige Nebenerwerb. Die Ausgeber (Faktoren) sahen sich aus Gründen des Wettbewerbs gezwungen, niedrigere Stücklöhne zu zahlen. Überdies mussten die Handweber zum Stärken der Kettengarne das beste Weizenmehl verwenden, selber jedoch von Kartoffeln leben. Mit vielen Vorarbeiten wurden nicht nur ältere Leute, sondern auch Schulkinder betraut (Schären und Aufbäumen besorgte der Weber). In vielen Weberfamilien wechselten sich Mann und Frau bis spät in die Nacht im Weben ab.

Vor dem Ersten Weltkriege ließ eine auswärtige Firma Handwebstühle zur Erzeugung von Seidenplüsch aufstellen. Vorher wurden im Haus Nr. 6/U. (Bäcker Hartmann) junge Menschen an solchen Stühlen angelernt. Neben dem Schiffchen für den Schussfaden wurde nach drei oder vier Schuss eine sogenannte Messingrute mit einer feinen Nut eingewebt. Die über der Rute liegenden Kettenfäden wurden nach einem Abstand von 10 bis 15 cm vom Webrand (Anschlag des Webkammes) mit einem eigens hierzu hergestellten Messer aufgeschnitten. Der Weber musste ein gutes Augenlicht und gepflegte Hände besitzen, um mit den schwarz oder dunkelblau gefärbten Seidenfäden umgehen zu können. Der Erste Weltkrieg ließ diesen Zweig der Handweberei eingehen.

Die "Zentrale"

Das Gießhübler Elektrizitätswerk besteht seit 1910. Es wurde in die Hackauf-Mühle (vordem Schramm & Rauscha), die der Schlossermeister Stonner erworben hatte, eingebaut und durch zwei Turbinen betrieben. In wasserarmen Zeiten trat ein Dieselmotor an ihre Stelle, um eine geregelte Stromversorgung zu gewähren. Eine neu gegründete Genossenschaft finanzierte das Unternehmen. Nahezu ganz Gießhübel wurde mit elektrischem Strom versorgt, eine Überlandleitung belieferte auch Teile von Pollom und Sattel. Die beiden ersten Unternehmer, die in ihrem Wohnhaus Webstühle aufstellten und durch Elektromotoren betrieben, waren Ignatz Stonjek mit vier, Josef Utz mit zwei. Andere Unternehmer gingen den gleichen Weg. Als der Erste Weltkrieg ausbrach und empfindlicher Materialmangel auftrat, konnten die Außenleitungen nicht so instand gehalten werden, wie es erforderlich war; die Genossenschaft ging in Konkurs.

Nun erwarb Franz Seibert die "Zentrale", namhafte Persönlichkeiten bürgten für ihn. Anfang der dreißiger Jahre legten die Ostböhmischen Elektrizitätswerke ihre Überlandleitungen bis Gießhübel und die "Zentrale" musste liquidieren, da sie nur Gleichstrom erzeugte, was den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprach. Die Zentrale, Haus Nr. 81/St., ging in den Besitz des Tschechen Balcar aus Neustadt a.d.M. über, Ende 1938 erwarb die Anlage der Tischler Friedrich Kossek und richtete darin eine Tischlerei ein, die bis zur Vertreibung in seinem Besitz blieb.

Die ungebändigte Kraft des wasserreichen Alscherbaches und dessen zahlreicher Zuflüsse stellten schon die ersten Siedler in ihren Dienst. Bis zum Ende des 19. und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts waren mehrere Mühlen und Brettsägen in unserem Orte in Betrieb, die nach und nach fast ausschließlich in mechanische Webereien umgewandelt wurden. Es waren dies die "Ewermühle" (obere Mühle) in Nr. 34/O; sie wurde 1900 von Wilhelm Schintag in eine mechanische Weberei umgebaut.

Christine

und Wilhelm Schintag 1934

Die "Vogelmühle" wechselte in den letzten Jahren wiederholt den Besitzer (Vogel, Schmidt Joh., Czerny Anton); sie wurde 1910 zur mechanischen Weberei (Haus Nr. 107/O.). Obwohl das Mahlwerk dieser Mühle nicht ausgebaut wurde, war es 1945 noch sehr gut erhalten.

Die Wasserkraft der "Plätschermühle, auch Czerny-Mühle genannt, Haus Nr. 73/O., diente bis fast zum Beginn des Zweiten Weltkrieges nicht nur zum Antrieb der Mahlmühle, sondern auch um die Jahrhundertwende der mechanischen Weberei (letzter Besitzer Josef Czerny d.Ä.).

Um das Jahr 1910 erwarb der Tscheche Bek aus Borovei Haus Nr. 113/O., das letzte Haus der Bleiche. Noch vor der Jahrhundertwende stand in der Nähe dieses Hauses eine Brettsäge. Das Wasserrecht gehörte zum überwiegenden Teile dem Haus Nr. 113/O. Bek ließ ein Wasserrad und sechs Webstühle aufstellen. Infolge Überschuldung suchte er den Freitod und erhängte sich im nahen Jungwald des Ziegenrückens, am sogenannten Giftrand. Den Betrieb übernahm wieder ein Bek, der während des Ersten Weltkrieges starb. Sein Nachfolger wurde Franz Balcar. 1939 übernahm den Besitz ein Textilkaufmann aus Bad Kudowa.

Vor der Jahrhundertwende erwarb die Schwarz- oder Netik-Mühle Adolf Soumar. Er richtete in derselben die erste Gießhübler mechanische Weberei ein und vergrößerte diese durch einen Anbau. Weit über 30 Jahre war dieses Unternehmen mit 100 Webstühlen in Betrieb und kam in den dreißiger Jahren unter den Hammer. Käufer war Ludwig Bubenicek; er verkaufte die Lokomobile und verkleinerte den Betrieb. Wegen seiner Zugehörigkeit zu einem anderen Volke musste er 1939 seinen Besitz an Karl Reichert abtreten, in dessen Händen er bis zur Aussiedlung verblieb.

Die Erlen- oder Kinzelmühle (Haus Nr.25/U.) kaufte nach dem Ersten Weltkrieg der Tscheche Marschik. Er ließ einen Websaal erbauen, darin 70 Webstühle aufstellen, die von zwei Turbinen angetrieben wurden. Aber auch dieser Betrieb kam schon nach wenigen Jahren unter den Hammer; ein Bauer aus Tscherntschitz erstand ihn und verpachtete ihn an Johann Semarak aus Roth-Kosteletz. 1939 ging er an die Firma Benedict Schroll & Sohn in Braunau-Ölberg über.

Außer diesen Mahlmühlen bestanden noch drei Brettmühlen, durch Wasserkraft angetrieben. Die eine lag in der "Bleiche" (s.o.), die zweite unweit der "Zentrale". Sie stand durch mehrere Jahre still; erst Ldm. Friedrich Kossek, Tischlermeister in Nr. 81/St., setzte sie in Gang, als ihm die erforderlichen Holzmengen zugeteilt wurden. Die dritte Säge war bei der Schwarz-Netik-Mühle, später Weberei Soumar.

Vor 1914 liefen daher in Gießhübel 140 Webstühle (Soumar 100, Schintag: 12, Schmidt: 10, Czerny: 6, Bek: 6, Stonjek: 4 und Utz: 2). In einem Anbau der "Zentrale" liefen 12 Stühle der Firma Soumar. Als dieser aufgab, betrieb darin ein Landsmann aus Sattel, Neugebauer, 12 Stühle; auch er gab auf. Bis 1910 standen im Haus Nr. 43/ST., Besitzer Kohlenhändler Benedikt Stonjek, 12 Webstühle, auch dieser Betrieb ging ein.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde eine Weberei nach der anderen stillgelegt. Als er zu Ende war, dauerte es fast ein Jahr, ehe alle wieder vollbeschäftigt arbeiten konnten. Mitte der zwanziger Jahre baute Josef Utz Haus Nr. 134/O. (Wohnhaus mit Websaal), stellte sechs Webstühle auf, die er durch Wasserkraft antrieb. Aus dem Konkurs der Firma Soumar erwarb Utz das Gebäude Haus- Nr. 139/St., mit den ehemaligen Büro-, Versand- und Schärräumen. Die Büros benützte er als Wohnräume. Da ein Wasserrad vorhanden war, betrieb er seine 10 Webstühle mit Wasserkraft.

Seinen Besitz in Obergießhübel kaufte Josef Pohner. Den Betrieb des Ignatz Stonjek (Nr. 84/St.) kaufte Adolf Pohner. Stonjeks Sohn Franz errichtete in 148/St. eine Weberei mit vier Stühlen (Wasserantrieb). Der zugewanderte Tscheche Nechutny hatte Haus Nr. 88/St. erworben und erbaute auf diesem Grundstücke eine Weberei mit 16 Stühlen. Vor dem 10. Oktober 1938 schaffte er sämtliche Maschinen in das tschechische Siedlungsgebiet. Den leerstehenden Betrieb erwarb der Berliner Textilkaufmann Wilhelm Gröger, der nun seinen Wohnsitz in Rokitnitz hatte.

Der Betrieb Wenzel Wolf musste

binnen kurzer Zeit wegen Verschuldung aufgelöst werden. –

Der Betrieb des Benedikt Schramm hatte nach Schließung der

"Zentrale" keinen Strom mehr, da ihn das Überlandwerk

Obergießhübel nicht in sein Verteilernetz einbezog. –

Wenzel Winkler musste aufgeben, da er nur ungenügende

Weberkenntnisse besaß. – Bubenicek musste seinen Betrieb

veräußern. – Semerak transportierte seine Lokomobile und

einige eigene Webstühle ab.

So waren am 1. Oktober 1938 nur noch

208 Webstühle in Betrieb.

Nach dem Ersten Weltkriege kamen also 136 Webstühle hinzu und zwar: Marschik-Semerak: 70, Nechutny: 14, Utz Josef: 10, Pohner Josef: 6, Obst Josef, Skop Anton und Stonjek Franz je 4, Stwrtetschka Anton und Wenzel Wolf je 3, Dubanek Adolf, Dusilek Josef, Rotzmann Anton, Staratschek Karl, Schramm Benedikt, Winkler Adolf, Wolf Eduard und Wondrejz Adolf mit je 2. Als Antriebskraft dienten Wasserräder, Benzin- und Elektromotoren, sowie Lokomobile.

Bis zum Oktober 1938 wurden nur reine Baumwollwaren, meist Buntgewebe, gestreift, kariert, in Leinwandbindung und mit Bindungseffekten erzeugt. Für diese vielseitige Musterung waren auf den Webstühlen Schaft- und Jaquardmaschinen aufmontiert. Letztere besaßen die Webereien Soumar, Schintag und Utz. Auch die Handweber erzeugten glatte, karierte (nach der Jahrhundertwende auch großgemusterte) Gewebe auf Jaquardmaschinen.

Alter Handwebstuhl im

Museum in Gießhübel

Die Handweberin Hoffmann in 117/O. arbeitete mit 6 Schützen, in jeder eine andere Farbe, ohne Wechselkastenlade. Sie musste Schuss für Schuss zählen. Um die Jaquardmaschinen über dem Hand-Webstuhl in entsprechender Höhe aufstellen zu können, musste die Stubendecke durchbrochen werden.

Schon im Frühjahr 1938 setzte der Boykott der tschechischen Unternehmer gegen die deutschen Lohnweber ein. Die deutschen Großfirmen, Leinenspinnerei und Weberei Kluge (Trautenau-Oberaltstadt) und die Baumwoll-Spinnerei und Weberei Schroll (Braunau-Ölberg) wurden von zuständiger Seite auf den sich entwickelnden Boykott hingewiesen und aufgefordert, sich dafür einzusetzen, die deutschen Lohnweber zu beschäftigen. Die Firma Kluge nahm mit Ldm. Josef Schintag, dazumal bei der Firma Ludwig Müller in Neustadt tätig, Verbindung auf, und bald trafen die ersten Garne ein, und so mancher Lohnweber fand wieder Arbeit und Brot.

Dass Ldm. Schintag so unerschrocken für die Lohnweber und kleinen Webereien im Gebirge eintrat, wurde ihm hoch angerechnet, denn er musste mit seiner fristlosen Entlassung rechnen, wenn es aufkam, dass er Landsleuten geholfen hatte, die von der Firma Müller abhängig waren; denn diese war ihr Arbeitgeber. Schon vor dem 10. Oktober hörte die Belieferung der Handwerker durch ihre Auftraggeber in der CSR auf. Nun beschäftigten die Großunternehmen die Handweber, die Arbeit wurde rationalisiert (geschlichtete Webketten und gespultes Schussgarn wurde bereitgestellt, die mühseligen Vorarbeiten entfielen).

Da die Firma Kluge als reine Leinwanderzeugerin ablehnte, weiterhin Baumwollgarne an die Weber auszugeben, errichtete die Firma Schroll in Gießhübel eine eigene Abteilung "Heimarbeit", deren Leiter Ldm. Josef Schintag wurde. Die Firma Schroll kaufte die Weberei Semerak, und nach fast einem Jahr Stillstand wurde daselbst die Arbeit wieder aufgenommen. Karl Reichert übernahm die Weberei Bubenicek, so dass arbeitslose Weber wieder einen festen Verdienst fanden. Die Erzeugung jener Webwaren, die bis Oktober 1938 lief, wurde aus gewissen Gründen beibehalten. Die Handweber verarbeiteten Baumwollgarne, früher Leinengarne. Nur vereinzelt webte man 150 cm breite Leintücher mit Leinenschuss. Vor dem Spulen wurde das Leinengarn mit einem Holzfäustel auf einem Stein bearbeitet, um es geschmeidiger zu machen. Bis 1945 erzeugten die Webereien Schroll, Reichert, Schintag, Utz, der Nachfolger von Balcar und Zeipelt (nach 1938 entstanden) Waren auf eigene Rechnung, die übrigen erfüllten Lohnaufträge.

Nach 1938 waren für die Abt. "Heimarbeit" 84 Handweber tätig. Bei Eheleuten wurde ein Stück oder Werk abwechselnd auf den Namen von Mann und Frau ausgegeben, damit beide sozialversichert waren. Ldm. Schintag unterstanden die Gemeinden von Gießhübel bis einschließlich Deschnei, der übrige Teil des Oberen Adlergebirges dem Ldm. Hubert Hoffmann in Katscher, unterstellt als Zwischenmeister der Heimarbeit der Berliner Firma Gröger. – Nach Beginn des zweiten Weltkrieges wurde ein Webereibetrieb nach dem anderen stillgelegt. Nach der Vertreibung schwiegen auch noch die letzten Webstühle und gingen als wertvolle Beute nach Innerböhmen; es waren ihrer mehr als 200. In dieser Zahl sind enthalten: Schroll mit 70, Reichert mit 40, Schintag mit 15, der Berliner mit 14, Czerny Anton und Utz Josef mit je 10 Stühlen.

Oberhalb des Gasthauses "Zur Schnappe" in Obergießhübel befand sich ein Kalksteinbruch, dessen Besitzer jedenfalls die Gutsherrschaft Opotschno war. Der Betrieb desselben wurde bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgenommen und das gebrochene Gestein in einem nahen Kalkofen gebrannt. Die für die Beheizung des Kalkofens nötigen Holzmengen schaffte der Gießhübler Bauer Vogel heran. Als das Unternehmen stillgelegt wurde, musste sich der letzte Kalkbrenner, Lorenz Stwrtetschka, 1904 als landwirtschaftlicher Arbeiter verdingen. Die Reste des Kalkofens sind noch zu sehen, das Brechen der Kalksteine wurde nicht mehr aufgenommen.

Die

Schnappenflur mit dem Grenzwald (Granzapusch)

1538 wurden von der Grundherrschaft in Opotschno deutsche Bergknappen nach Gießhübel entsandt, um hier nach Eisenerz zu schürfen. Dieses fand man auf dem südöstlichen Teile des Pansker, eines Höhenzuges, auf dessen Kamm die Reichsgrenze verläuft. Oberhalb des Gasthauses "Zur Schnappe" im Grenzwald (Granzapusch) sieht man noch heute die tiefen Schächte, die der Volksmund als "Erzgruben" bezeichnet. Etwa 50 Schritte von ihnen entfernt steht an der Reichsgrenze das "Schwedenkreuz". Aus den Schächten legte man einen Stollen bis an die Straße, die vom Staadtla bis zum Pass "Schwarzes Kreuz" führt. Dort, wo der Weg aus dem Grenzwalde in diese Straße mündet, erkennt man noch deutlich den verfallenen Stolleneingang. Die Schächte haben sich mit Wasser gefüllt. Sie sind von einem hölzernen Zaune umfriedet. Auch auf preußischer Seite grub man Eisenerz und verarbeitete es, woran noch viele Flurnamen erinnern.

Mit den Bergknappen kamen auch deutsche Siedler, aber auch tschechische Arbeiter fanden in der sich nun entwickelnden Eisenindustrie eine einträgliche Beschäftigung. Für den Betrieb der Eisenschmelze nützte man die Wasserkraft aus und legte den "Oberen Teich" an. Um genügend Wasser zu stauen, erbaute man einen Damm, dessen Reste noch heute rechts des Felsens (am Ende der Seufzerallee) zu sehen sind. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Damm zum Teil abgetragen und der Teich als Wiese verwendet. Unterhalb des "Dinterhübels" (ein am östlichen Ende des Staadtla gelegenen Hügels) stand die Eisenschmelze und zwar an jener Stelle, an der später die Krützner-Mühle erbaut wurde. (Weitere Besitzer: Schramm & Rauscha, Hackauf, Zentrale, Kossek-Tischlerei).

Das Wasser des "Unteren Teiches" (Hammerteich) trieb den Eisenhammer. Der herrschaftliche Hof, der sich oberhalb des Hammerteiches erhob, hieß Hammerhof. Das Wäldchen rechts des Baches, bereits auf preußischem Grunde stehend, bezeichnete man als "Hommerpeschla". Dieser Eisenhammer wurde bereits 1538 ebenfalls vom damaligen Besitzer der Herrschaft Opotschno, Trschka von Lipa, errichtet. Den Hammerteich selbst speiste ein Wasserlauf, der von der Erlenmühle in denselben geleitet wurde. Eine Urkunde vom Jahre 1704 erwähnt Eisenschmelze und Eisenhammer nicht mehr. Aus welchen Gründen der Betrieb eingestellt wurde, die Bergknappen und Hüttenarbeiter den Ort verließen, ist unbekannt. Bis 1945 zeigte man in Gießhübel vier Stücke, die in der dortigen Eisenhütte gegossen wurden. Es war dies ein eiserner Mörser, der die Jahreszahl 1687 trug, sowie Ofentöpfe. Einer von ihnen befand sich im Lokaliegebäude. Zwischen zwei Reifen war die Inschrift "1680 Adam B." eingegossen. Ein anderer Topf befand sich im Hause des ehemaligen Ortsvorstehers Josef Nowotny und führte die Inschrift "Leta Pane 1682", das heißt im Jahre des Herrn. Der dritte Topf war Eigentum des Ignatz Grimm und wies die Inschrift "Olesnice 1665" auf.

Was mag die Fremden abgehalten haben, schon um die Jahrhundertwende die herbe Schönheit unserer Berge kennen zu lernen? Schlechte Wege und Straßen, die weite Entfernung zur nächsten Bahnstation, mangelnde Zufahrtsmöglichkeiten (oft nur auf Wegen zu Fuß erreichbar) waren die Ursachen, aber auch die ablehnende Haltung der Gutsherrschaften, durch ihre Wälder Wanderwege anlegen zu lassen und Aussichtspunkte zu erschließen, fielen ins Gewicht. Da bis Ende 1918 zwischen Österreich und Deutschland der freie Grenzverkehr bestand, kamen nach Gießhübel Gäste aus dem benachbarten Schlesien, vornehmlich aus den Heilbädern Kudowa und Reinerz, die in unseren Ausflugsgaststätten Einkehr hielten.

Aber erst nach dem Ersten Weltkriege wurde der Fremdenverkehr zu einer der wichtigsten Einnahmequellen für unseren Ort; denn die Straßen wurden ausgebaut, Autobuslinien eingerichtet, die Gasthäuser durch Einbau von Fremdenzimmern erweitert (viele Privathäuser folgten diesem Beispiel), Spazierwege durch den Kirchen- und Gemeindewald angelegt, vor allem aber Wanderwege markiert. Als besonders lohnende Wanderziele wurden die Hohe Mense, die Frimburg, das Höllental – Peklotal (ein wildromantisches Felsental, das der Alscherbach durchbricht, ehe er sich in die Mettau ergießt), der Weg zum Galgenberg (über den Hammerhof und die Zelenkamühle) und jener über den Pansker zum Pass Schwarzes Kreuz. Hatte nicht Josef Freiherr von Eichendorff, der im benachbarten Reinerz zur Kur weilte, die Schönheit unserer Berge besungen? (Wer hat dich, du schöner Wald ...).

Schon vor 1900 war das Hotel "Zum Feldmarschall Radetzky" durch Aufbau von eineinhalb Stockwerken und Einrichtung von Fremdenzimmern für den Fremdenverkehr gerüstet und zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens geworden. Nach 1918 musste es seinen Namen in "Hotel Jirku" abändern. Heute (1967) steht es ausgeplündert mit eingeschlagenen Fenstern und dem Verfall preisgegeben da. Von wie viel frohen Stunden bei Spiel und Tanz könnte sein geräumiger Saal erzählen? (Haus-Nr. 19/St.) Beliebte Ausflugsstätten gab es drei, die auch von jenseits der Staatsgrenze gern und oft besucht wurden: Das bekannte Weinhaus "Zur Schnappe", Haus-Nr. 96/O., das auch heute noch bewirtschaftet wird, und in dem ein Kindererholungsheim untergebracht ist. Dann das Gasthaus "Zur Weintraube", Haus-Nr. 87/U., gegenüber dem preußischen Zollamte in Kuttel, das heute unbewohnt ist und verkommt. Weiteres das Gasthaus "Zum Grünen Tal", Haus-Nr. 37/U., hart an der Reichsgrenze und Sprachgrenze gelegen, das aus dem benachbarten Tassau eifrig besucht wurde.

Im Haus Nr. 131/O., "Gasthaus zum Grünen Baum" in Obergießhübel, war die Theaterbühne des Dilettantenvereins untergebracht. Das Gasthaus "Zur Hohen Mense" in 18/O. besaß mehrere Fremdenzimmer, desgleichen das Gasthaus "Zur Krone" in Nr. 93/St. Sehr beliebt war auch die Gaststätte "Schwarzer Adler", Besitzer Friedrich Märsenger. Haus Nr. 131/St. beherbergte Jahre hindurch das Postamt und den Distriktarzt (Praxis und Wohnung). In den dreißiger Jahren ging es in tschechischen Besitz über und hieß nun "Turisticky hotel". Es wird noch heute bewirtschaftet. (Von 1938 bis 1945 als "Deutsches Haus" bekannt.) Das Gasthaus "Zum Rathauskeller", Haus-Nr. 1/St., war Eigentum der Gemeinde und wurde nach dem Ersten Weltkriege aufgelassen , ebenso das Gasthaus Radetzky in Nr. 36/St. Das Gasthaus "Zum Goldenen Bach" besaß den größten Tanzsaal in Gießhübel (400 qm). Einige dieser Gasthäuser dienen noch als Fremdenheime.

Das Brauhaus Gießhübel, 1869 erbaut, belieferte die Gasthäuser vieler Nachbarorte mit seinen guten Bieren.

Entsprechend seiner Größe besaß unser Städtchen mehrere Vereine, die wegen ihrer ersprießlichen Tätigkeit aufgezählt zu werden verdienen. Vor allem waren es die völkischen Schutzvereine und zwar die Ortsgruppe des Bundes der Deutschen in Böhmen, gegründet 1900, und die Ortsgruppe des Deutschen Kulturverbandes, gegründet 1920. Ersterer hatte sich der Erhaltung deutschen Grund und Bodens, letzterer der Erhaltung der deutschen Schule verschrieben.

Am 28. 10. 1898 wurde der deutsche Turnverein Gießhübel gegründet. Sein 1. Vorsitzender war Lehrer Rudolf Finger, der 1. Turnwart Franz Seibert, der, wie so viele seiner Turnbrüder, nicht mehr aus dem 1. Weltkriege heimkehrte. Die Turnstunden wurden im Gasthaus Hasler in Kuttel abgehalten. Mit dem Bau der Bürgerschule im Jahre 1906 erhielten die Turner eine würdige Übungsstätte. Nahezu alle Geräte des Turnsaales waren Eigentum des Turnvereins. Nach dem Ersten Weltkriege wurde der Turnbetrieb wieder aufgenommen und eine weibliche Turnriege geschaffen.

Der Gießhübler

Turnverein

Obmann wurde Bürgerschuldirektor Wilhelm Hofmann, der den Turnverein in guten und schlechten Tagen mannhaft und entschlossen vertrat, namentlich dann, als der Turnverein den Tschechen des Ortes zunehmend ein Dorn im Auge wurde. Mit viel Erfolg beteiligte sich Fachlehrer Rudolf Knoblich als Turnwart, Lehrer Plitzka war ein vorbildlicher Vorturner, aber auch Franz Mach, der Jahre hindurch als Vorturner und Schriftführer tätig war.

Als Blütezeit des Vereins gilt wohl das Jahr 1925 (auch vorher und nachher), in der die höchste Zahl der aktiven Turner gezählt wurde. Unser Verein gehörte dem Turngau Braunau an. Braunauer Turner weilten sehr oft als Gast bei Turnfesten in Gießhübel. Von Gießhübel aus erfolgte auch die Gründung der Turnriegen Sattel und Deschnei. Bei Heimatfesten und Veranstaltungen wirkte der Turnverein mit. Bei der Fahnenweihe des Turnvereins Lewin betätigte er sich aktiv. Das eindrucksvollste Erlebnis für die Turner von Gießhübel war die Beteiligung am großen Turnfeste 1926 in Aussig. Aber auch an den Gauturnfesten nahmen stets unsere besten Turner teil. Die Tschechen des Ortes konnten triumphieren: Die politische Behörde untersagte dem Verein jedwede Betätigung. Erst nach wiederholten Vorsprachen, Ansuchen und Rechtfertigungen hob die Behörde das Verbot wieder auf. Zum Dank dafür beteiligte sich der Turnverein geschlossen an einem Festgottesdienste in der Kirche und marschierte nach Beendigung desselben unter Vorantragung der tschechoslowakischen Staatsfahne über den Ringplatz.

Um dem Turnbetrieb auch Sportarten (z.B. Handball u.ä.) angliedern zu können, mangelte es an einem geeigneten Sportplatze. Turnbruder Ascherl hat sich in dieser Angelegenheit sehr verdient gemacht. Der Besitzer des Hotel Jirku stellte links der Straße nach Pollom, unweit der Häuser Nr. 40/St., eine Wiese mit erforderlichem Ausmaße zur Verfügung. Ungezählte unentgeltliche Arbeitsstunden waren erforderlich, um in freiwilliger Gemeinschaftsarbeit den Sportplatz zu schaffen. Es gelang. Nicht nur die Turner, auch die Feuerwehr, ja sogar die Schulen hatten nun einen geräumigen Übungsplatz. Auf eigenem Sportplatz konnten nun Turn- und Sportfeste abgehalten werden. Am 1.5.1938 sah der Platz bei der Großkundgebung die größte Menschenmenge, die je nach Gießhübel geströmt war; denn alle Gemeinden von Gießhübel bis einschließlich Tanndorf und Michowie waren durch Abordnungen bis weit über 100 Landsleute vertreten.

1884 wurde der Gesangverein aus der Taufe gehoben, dem später die Musiker von Gießhübel angegliedert wurden. In harmonischer Zusammenarbeit mit dem Theaterverein war es möglich, mehrere Operetten aufzuführen.

Unser Ort hatte zwei Theaterspielgruppen, eine im Staadtla, eine in Obergießhübel. Erstere wurde 1884 ins Leben gerufen, letztere einige Jahre später. Jede Gruppe hatte eine eigene Bühne, die des Staadtla war im Hotel Jirku, die von Obergießhübel im Gasthause Franz Czerny aufgebaut. Nach dem ersten Weltkriege wurden diese beiden Theatergruppen im Theaterverein zusammengeschlossen. Aufführungen fanden aber auch weiterhin auf beiden Bühnen statt. In Zusammenarbeit mit dem Gesang- und Musikverein wagte man sich bereits 1925 an die Aufführung der Operetten "Winzerliesl" und "Schwarzwaldmädel", die beide zu wiederholten Malen über die Bühne gingen. Weitere Operetten folgten. Der Reinertrag der Aufführungen wurde stets wohltätigen und gemeinnützigen Zwecken zugeführt (Weihnachtsbescherung, Schulspeisung, Kriegerdenkmal, Geräte für die Feuerwehr u.ä.m.). Die Theaterrequisiten – außer den Kulissen – bewahrte man in einer gemieteten Dachkammer auf. Als über behördliche Anordnung der Gasthaussaal Czerny Franz in Obergießhübel erhöht werden musste, litten darunter die Kulissen (Eigentum des Gasthausbesitzers) sehr arg. Da eine Neuanschaffung zu hoch zu stehen kam, mussten weitere Aufführungen entfallen. Alle jene, die an Aufführungen mitwirkten, aber auch jene, die sie über die Bretter gehen sahen, erinnern sich noch heute gern und freudig jener schönen Stunden.

Bereits 1874 wurde die Freiwillige Feuerwehr Gießhübel gegründet. Die Lichtbilder, die anlässlich des 25jährigen Bestehens, 1899, dieses Verbandes aufgenommen wurden, zeigen 42 ausübende Mitglieder. Das geräumige Spritzenhaus steht neben Nr. 33/St. und besaß wegen Größe und Ausdehnung der Gemeinde drei Handdruckspritzen und eine Motorspritze samt reichhaltigem Zubehör. 1910 erbaute man aus diesem Grunde in Obergießhübel oberhalb Haus Nr. 107/O. ein zweites Spritzenhaus, um im Bedarfsfalle rasch zur Stelle zur sein. Eine Handdruckspritze samt Zubehör stand zur Verfügung.

Die kleine

Gießhübler Feuerwehr

Gießhübel war seit 1897 auch der Sitz des Bezirksfeuerwehrverbandes 107, der die Gemeinden von Gießhübel bis einschließlich Tanndorf und Michowie umfasste. Für Neuanschaffungen kamen zum Teil die Gemeinden auf, zum Großteil wurden sie aus den Reinerträgen verschiedener Veranstaltungen bestritten (Ball, Theateraufführung, Vereinsfeste u.ä.). Da unsere Wehr sehr gut geschult und immer rasch zur Stelle war, verhinderte sie das Ausbreiten des Brandes und dessen Übergreifen auf andere Objekte. – Eine besondere Aufgabe fiel unserer Wehr zu, als am 1.8.1910 in Obergießhübel ein wolkenbruchartiger Regen niederging. Das Hochwasser riss Brücken weg, unterspülte die Straße und zerstörte sie zum Teil. Die in der Nähe des Alscherbaches stehenden Häuser waren stark gefährdet. Die Wehr konnte größere Verheerungen unterbinden.

Der Veteranenverein, dessen Gründungsjahr nicht bekannt ist, umfasste alle gedienten Soldaten. Die Veteranen trugen eine schmucke Uniform und mit Federn gezierte Hüte (die Soldaten der ehemaligen Jägerbatallione trugen die gleichen Hüte). Nach dem ersten Weltkriege durfte der Veteranenverein nicht mehr bestehen und wurde behördlich aufgelöst. Sowohl Feuerwehr, als auch Veteranen hatten eigene Fahnen. Diese wurden im November 1918 an einem sicheren Orte aufbewahrt und erst im Oktober 1938 hervorgeholt. Bis Mai 1946 erhielten sie einen Ehrenplatz im Rathause.

Aus der Geschichte unseres Ortes: Die ersten Ansiedler von Gießhübel sollen den Ort wieder verlassen haben. Aus den benachbarten tschechischen Dörfern, vor allem aus Dobrschan, das dazumal ein nicht unbedeutender Ort war, wurden neue Ansiedler, fünf Familien (Klar, Stonner, zwei Stonjek und Wondrejz) gerufen. Diese Namen kamen noch 1945 in Gießhübel vor. 1503 war unser Ort ein bekanntes, gemischtsprachiges Gebirgsdorf. Jahrzehnte hindurch herrschte bei öffentlichen Verhandlungen, beim Gottesdienste und im Umgang das Tschechische vor, bald aber überwog das Deutsche.

Da Gießhübel zum Burgbann von Frimburg gehörte und an der uralten Straße Opotschno, Frimburg, Lewin lag (s.o.), zogen in den verflossenen Jahrhunderten immer wieder Kriegsscharen raubend und plündernd durch den Ort. Ob er 1425, als die Hussiten Frimburg belagerten, auch von diesen heimgesucht wurde, ist unbekannt. Am 20.5.1633 durchzogen Gießhübel in Richtung Lewin fünf Kompanien florentinischer Reiter, sowie Colloredo- und Wallenstein-Regimenter.

Als die Schweden Frimburg belagerten und zerstörten, kamen sie am 27.6.1639 in das eine Stunde flussaufwärts liegende Gießhübel, das bisher von den ärgsten Stürmen verschont geblieben war, plünderten jedes Haus und steckten den Ort in Brand. Ein Teil desselben fiel den Flammen zum Opfer. Flussaufwärts zog der Feind weiter. Auf dem Grenzübergange nach Schlesien verwehrte ihnen eine Schar Bewaffneter den Weg. Ein kurzes, heftiges Gefecht folgte. Der Anführer der Schweden und einige seiner Leute fielen. Ein einsames Grab , durch ein Holzkreuz gekennzeichnet, nahm die Toten auf. Heute steht an seiner Stelle das Schwedenkreuz.

1706 erhielt Gießhübel das Recht auf zwei (später auf drei, zuletzt auf vier) Jahrmärkte und einen Wochenmarkt am Donnerstag. Ein Oberrichter (Daniel Hieronymus Stonner), ein Richter und fünf Geschworene als Ratsmänner verwalteten die Gemeinde. Eine Staupsäule (Pranger) wurde aufgestellt. Das Petschaft aus dieser Zeit (wurde in die Vertreibung gerettet) trägt die Inschrift: "Stadtl Güssiebler Insiegl 1710".

In den Schlesischen Kriegen, mit Unterbrechung von 1740 bis 1763 dauernd, hatte Gießhübel, hart an der Grenze gegen Schlesien liegend, unsäglich viel zu leiden. Wiederholt wurden Bürger als Geiseln abgeführt. Teuerung und Krankheiten, Begleiterscheinungen eines jeden Krieges, verschonten auch unseren Ort nicht. 1772 starben mehr als 100 Menschen. Nach 1763 wurde Gießhübel Grenzort und erhielt eine Grenzwache, die unter dem Befehl eines Leutnants stand und der im Staadtla wohnte. Unweit des Grenzüberganges Schwarzes Kreuz stand ein Grenzkordon, das ist eine Absperrung durch eine Postenkette, die im Volksmunde "die Alte Aufsicht" genannt wurde.

Am 5.9.1799 kam Kaiser Josef II. von Kronstadt, wo er einer Messe beigewohnt hatte, nach Gießhübel. Er wurde von den Generälen Wurmser und Brown, sowie weiteren Offizieren begleitet. Am Marktplatz hielt er Rast, trank aus dem dortigen Brunnen (die heutige "Biete") Wasser und aß eine Quarkschnitte. Die angesehensten Bürger wurden ihm vorgestellt. Hierbei lernte er auch den Sohn des Bürgers Obst kennen. Der Bursche gefiel ihm so gut, dass er ihn mit Einwilligung des Vaters mitnahm. Er überwies ihn in ein Militärstift, in dem er zum Artillerieoffizier ausgebildet wurde. Als Major besuchte er seinen Heimatort. Er starb als Oberst. Zur Erhöhung der Einnahmen verlieh der Kaiser dem Orte das Recht, gebrannte geistige Getränke steuerfrei herzustellen. Dies geschah im Hause Nr. 110, das noch heute im Volksmunde "die Kneipe" genannt wird. Als der Kaiser nach Josefstadt weiterreiste, begegnete er der Gießhüblerin Elisabeth Stonner, die mit Leinwand hausieren ging. Er kaufte ihr um viel Geld ein Stück Leinwand ab.

Die Zeit der napoleonischen Kriege (1792 – 1815) traf unsere Heimat hart; immer wieder wurden Soldaten ausgehoben, die Einwohnerzahl sank. Weitere Truppendurchzüge, Einquartierungen, zwangsweise Anforderung von Lebensmitteln und Vorspanndienste folgten. Als 1813 preußische und russische Truppen durch das benachbarte Lewin zogen, passieren mehrere Abteilungen Gießhübel, darunter auch eine Abteilung schwerer russischer Artillerie. Sie lagerten im Kuttler Tal und zogen gegen Neustadt weiter. Da der Weg nach Pollom über den Roten Hügel zu steil war, bauten sie einen Knüppelweg. Reste dieser Knüppel fand man im Erdreich, als man die Straße nach Pollom baute.

Das Jahr 1847 erbrachte eine Missernte. Hungersnot und Teuerung waren die Folge. Man buk Brot aus Kleie und Kartoffeln, sammelte Staubmehl von den Dielen der Mühlen, aß die Blütenköpfchen des Klees, sowie Sauerampfer. Ein Strich Korn wurde mit 30 fl (Gulden) bezahlt.

Am 21.10. 1861, um 10 Uhr abends, brach aus ungeklärter Ursache in der Scheune des Anton Schrutek ein Brand aus, der auf die Laubenhäuser des Ringplatzes übergriff und das Staadtla einäscherte. 27 Wohnhäuser und neun Wirtschaftsgebäude wurden ein Raub der Flammen, 53 Familien verloren ihr Obdach. Im Hause Nr.14 fand eine Frau in den Flammen den Tod. Das Rathaus verlor den Turm und die Turmuhr, die Kirche den Dachstuhl und die Inneneinrichtung, die Glocken schmolzen (darunter die älteste und größte vom Jahre 1558). Die Gottesdienste wurden zuerst in einem Zimmer der Pfarrei, später in einer Bretterbude an der Südseite des Turmes abgehalten.

Brandstelle

im "Staadtla" 1861

Bald nach der Kriegserklärung Preußens an Österreich, 1866, zeigten sich die ersten feindlichen Vorposten. Eine preußische Heeresabteilung zog durch das nahe Lewin, Nebenabteilungen kamen vom Schwarzen Kreuz nach Gießhübel. Nahrungsmittel, Bier, Futter für die Pferde und Vorspann wurden zwangsweise angefordert, dann zogen die Abteilungen weiter, andere folgten. Nach den Schlachten von Nachod, Skalitz und Königgrätz fuhren und gingen Leichtverwundete durch Gießhübel. Nach Kriegsschluss fluteten preußische Truppen zurück und brachten einen unerwünschten Gast mit: die Cholera. 30 Gießhübler fielen ihr zum Opfer.

Welche Schrecken aber brachten die beiden Weltkriege über unseren Ort? Ein stummer Zeuge des ersten Krieges ist das Kriegerdenkmal, das am 26.8.1928 für die Gefallenen enthüllt wurde. Der Trautenauer Bildhauer Emil Schwandtner hatte es geschaffen und alle, die es gesehen, waren überzeugt, dass hier ein Kunstwerk entstanden war. Es stellte auf der Vorderseite den Tod als Fahnenträger dar, der zwei Soldaten an der Hand gefasst hat, die im Sturm in die Knie brechen. Auf der Rückseite ebenfalls zwei zum Sturm anlaufende Soldaten. Diese beiden Gruppen stehen auf einem Sockel inmitten eines Brunnens, der von einer Granitmauer eingefasst ist. Auf drei Bronzetafeln sind die Namen der 88 Gefallenen verzeichnet. Die Gießhübler hatten keine Kosten gescheut, ihren gefallenen Söhnen ein Denkmal zu setzen, wie es seinesgleichen kaum in unserer engeren Heimat zu finden ist.

Kriegerdenkmal

auf dem Ringplatz in Gießhübel

Schon wenige Tage nach dem 8.5.1945 wurde es von den Tschechen gestürzt und beiseite geschafft.

Schwer waren die Opfer, die der Zweite Weltkrieg von uns forderte. 91 Männer kehrten nicht mehr wieder, weitere 11 fanden in den Tagen nach dem 8.5.1945 völlig unschuldig einen qualvollen Tod durch Partisanenhand. Wie vielen aber brach der Verlust der Heimat das Herz? Wer zählt die Gräber jener, die nicht mehr jenen Ort erreichten, der ihnen als neue Heimstatt zugedacht war? Wer kann Antwort geben?

Unser Städtchen

wurde, meines Wissens nach, 1820 der Geburtsort der tschechischen

Volksschriftstellerin Magdalena C z e r n y , die unter dem Namen

Bozena N e m c o v a bekannt geworden ist. In ihrem ersten großen

Romane "Babicka" erzählt sie liebevoll aus dem Leben

des einfachen Volkes, wendet sich gegen die Rechtlosigkeit und

das Elend der Bauern und die erniedrigende Lage der Frau.

Die Schriftstellerin verstarb 1862.

Quelle: "Heimat Adlergebirge", Folge 5, 1966, Seite 109 f f / T.F.

Hinweis: Soweit bekannt, soll nicht Bozena Nemcova selbst, sondern ihre Großmutter aus "Olesnitz" stammen. T.F.

Übersetzung in tschechisch unter: http://olesnice.net/ > historie > kronika

Übersetzung in polnisch unter: http://www.zimnewody.pl/ > Kronika Olesnicy